Oleh: Agus S Efendi

Sejak strategi nasional pencegahan anak kerdil (stunting) ditetapkan pada tahun 2018, pemerintah pusat telah membuat kerangka kebijakan multi-sektor yang akan mendorong program-program kesehatan dan intervensi gizi masyarakat di semua level pemerintahan.[1] Kalau kita telusuri, kerangka kebijakan ini diambil untuk memenuhi target World Health Assembly (WHA) yang menetapkan penurunan stunting hingga 40 persen dari angka baseline.[2] Artinya, jika pada tahun 2013 angka prevalensi stunting Indonesia adalah 37 persen maka target pemerintah pada tahun 2024 adalah sebesar 14 persen. Namun yang menjadi persoalan adalah kondisi 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia berbeda-beda dan kemampuan mereka untuk mencapai target tersebut tidaklah sama.

Artikel ini akan fokus untuk melihat kasus stunting di provinsi DI Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk memahami tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pencegahan dan penurunan angka stunting. Meskipun data tahun 2021 menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki angka prevalensi stunting terendah ketiga setelah Bali dan DKI Jakarta, namun indikator dan faktor-faktor penyebab stunting di daerah ini masih relatif tinggi. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus melihat tren angka prevalensi stunting di Yogyakarta serta membahas sejauh mana hal itu merepresentasikan kasus stunting di lapangan. Setelah itu kita akan menganalisa data kesehatan dan kebijakan yang dimiliki pemerintah daerah tentang kasus stunting.

Angka Prevalensi Stunting di Yogyakarta

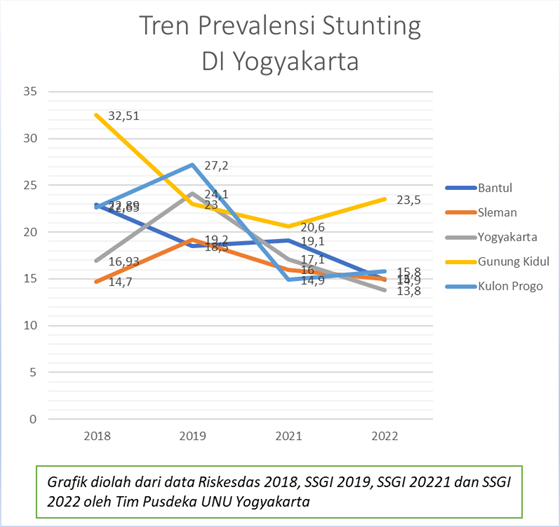

Pada tahun 2018, angka prevalensi stunting balita DI Yogyakarta berada di titik 21,41 persen. Angka ini diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar yang telah mengumpulkan sebanyak 711 data pertumbuhan anak.[3] Kalau kita turunkan data tersebut ke tingkat kabupaten/kota maka daerah yang memiliki angka prevalensi stunting terendah adalah Sleman dengan angka 14,70 persen sedangkan yang paling tinggi adalah Gunung Kidul dengan angka 32,51 persen.

Di tahun 2019, kondisi angka prevalensi stunting DI Yogyakarta malah berada di angka 22,4 persen atau mengalami peningkatan 0,5 dari tahun sebelumnya. Lonjakan ini rupanya disumbang oleh kabupaten Sleman, Kulon Progo serta kota Yogyakarta. Melihat fakta ini, Gubernur segera mengesahkan Pergub No. 92 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah DI Yogyakarta Tahun 2020-2024. Komitmen ini pun kemudian diadopsi oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Peraturan Bupati/Walikota tentang program penanggulangan stunting yang terintegrasi.

Pada tahun 2020, angka prevalensi stunting di DI Yogyakarta tidak muncul. Penyebabnya adalah survey status gizi yang dilakukan dinas kesehatan terkendala oleh situasi pandemi Covid-19. Meskipun survey itu tetap dilakukan namun basis sample (BS) yang dipilih hanya 39 atau sekitar 390 Rumah Tangga (RT). Padahal minimal BS untuk survey SSGI di wilayah Yogyakarta berjumlah 300 atau 3000 RT. Oleh karena itu hasil dari survey ini tidak mampu merepresentasikan kondisi angka prevalensi stunting di lapangan.

Tentu, absennya data tersebut membuat angka prevalensi stunting DI Yogyakarta pada tahun 2021 turun signifikan ke titik 17,54 persen.[4] Artinya dalam dua tahun angka prevalensi stunting telah turun sebesar 4,9 persen atau 2,45 persen per tahun. Adapun daerah yang paling drastis penurunan angka stuntingnya adalah kabupaten Kulon Progo, yang mencapai 12,3 persen dalam dua tahun. Dan satu-satunya daerah yang mengalami peningkatan angka prevalensi stunting adalah kabupaten Bantul, yang naik 0,6 persen.

Dalam survey SGSI tahun 2022, angka prevalensi stunting DI Yogyakarta berada di poin 16,6 persen atau turun 0,94 persen.[5] Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan angka penurunan stunting di tahun sebelumnya. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh dua hal yaitu; program intervensi pemerintah daerah yang belum efektif dan metode pengukuran stunting yang memang bermasalah. Apabila kita sepakat dengan hal yang pertama maka ada dua kabupaten yang perlu disoroti yaitu Gunung Kidul dan Kulon Progo. Kedua daerah itu tercatat mengalami kenaikan angka prevalensi stunting masing-masing 2,9 dan 0,9 persen.

Sampai di sini, kita perlu memberi catatan bahwa angka-angka tersebut memiliki keterbatasan dalam hal representasi populasi. Sebagai hasil survey dengan sample 3000an balita, angka-angka tersebut masih perlu didukung atau dibandingkan dengan data anthropometric, gizi dan kesehatan yang lain. Apalagi jumlah populasi balita di Yogyakarta pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 279 ribu jiwa.[6] Artinya angka prevalensi stunting tersebut masih bisa menjadi lebih besar atau malah lebih kecil dari kasus stunting yang ada di lapangan.

Kendati demikian, angka tersebut masih bisa kita gunakan sebagai parameter untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas nasional. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa penurunan angka prevalensi stunting di Yogyakarta tampak lebih kecil jika dibandingkan dengan penurunan angka prevalensi stunting secara nasional yang mencapai 2,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa program intervensi stunting yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di Yogyakarta kurang berjalan optimal.

Kriteria Stunting pada Balita

Sampai di sini, kita perlu sedikit menyinggung tentang kriteria stunting. Dengan memahami kriteria stunting paling tidak kita akan memahami bahwa kasus stunting sangat bergantung pada pengukuran anthropometric (panjang/tinggi tubuh) balita. Mungkin sebagian dari kita akan mengatakan bahwa stunting lebih dipengaruhi banyak faktor mulai dari pola perilaku remaja, kebersihan rumah tangga, pola konsumsi makanan bergizi, akses layanan kesehatan, hingga pola asuh anak. Benar, namun faktor-faktor tersebut cenderung dipandang sebelah mata ketika kriteria stunting belum dikenal dan menjadi isu nasional. Dengan kata lain kriteria stunting secara tidak langsung digunakan untuk mendorong peningkatan layanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap nutrisi.

Dari sudut pandang politik, kriteria stunting ini memiliki tiga fungsi yaitu memantau kesehatan balita, mengukur kinerja pemerintah serta membantu pengambil kebijakan untuk merumuskan program intervensi. Dalam bahasa Michel Foucault, kriteria stunting ini tidak lain adalah manifes dari sikap governmentality yang menjadi ciri khas kekuasaan negara. Singkatnya, kriteria stunting merupakan ujung tombak wacana kesehatan yang akan mendisiplinkan, mengontrol serta mengarahkan masyarakat menuju kondisi yang diidealkan.[7]

Stunting bukanlah penyakit. Stunting lebih tepat dipahami sebagai masalah malnutrisi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada balita. Seperti yang pernah kita bahas di artikel sebelumnya bahwa setiap balita yang mengalami pertumbuhan linier tubuh di bawah standar yang dikeluarkan WHO akan disebut stunting. Balita yang masuk kriteria stunting tersebut harus menjadi sasaran intervensi karena hasil penelitian mengatakan bahwa balita stunting cenderung memiliki perkembangan kognitif yang kurang maksimal.[8] Jadi, dalam kriteria stunting itu terdapat suatu jenis kekhawatiran akan hilangnya potensi generasi mendatang di masa pertumbuhan emasnya.

Sebagian orang mungkin berpandangan bahwa stunting itu bersifat permanen. Artinya jika seorang anak mengalami stunting maka ia akan terus stunting seumur hidup. Tentu hal ini tidak benar karena banyak kasus yang menyebutkan bahwa bayi yang dahulunya memiliki trayektori pertumbuhan tinggi badan di bawah standar malah memiliki tren pertumbuhan lebih cepat pada periode usia tertentu.[9] Dalam kasus ini pola pemberian gizi serta tingkat kekebalan terhadap penyakit balita menjadi sangat menentukan. Namun sayangnya kasus yang seperti ini masih belum banyak di Indonesia karena para orangtua kurang memahami kriteria stunting. Hal ini lantas berimplikasi pada rendahnya pengetahuan tentang pola pemberian nutrisi yang baik bagi balita mereka.

Faktor-faktor Kasus Stunting

Dalam survey SSGI tahun 2022, terdapat suatu temuan menarik tentang periode usia balita yang paling tinggi kasus stuntingnya. Data agregat nasional ini juga dapat dipahami sebagai pada usia berapa balita paling sering mengalami stunting. Disebutkan bahwa bayi usia antara 0 sampai lima bulan yang mengalami stunting relatif kecil yaitu 11,7 persen. Akan tetapi bayi yang berusia 6-12 bulan yang mengalami stunting berada di angka 13,7 persen (atau meningkat 2 persen). Yang mengejutkan adalah bayi usia 12-23 bulan yang mengalami stunting mencapai 22,4 persen.[10] Dari situ kita dapat memahami bahwa kasus stunting pada balita cenderung meningkat pada usia 6-23 bulan. Pada periode usia ini balita selain memerlukan makanan pendamping (MP) ASI juga perlu dipastikan kondisi kesehatan tubuhnya.

Di Yogyakarta sendiri, kalau kita merujuk pada Riset Kesehatan Dasar terakhir (2018), angka BBLR (berat badan lahir rendah) mencapai 7,6 persen. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional (6,6 persen) rupanya posisi Yogyakarta masih lebih tinggi.[11] Bayi yang lahir dengan bobot kurang dari 2,5 kg ini tentu berkaitan dengan kondisi Ibu ketika mengandung. Paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan janin di dalam kandungan. Pertama, kebutuhan nutrisi yang cukup. Standar kesehatan yang digunakan untuk mengukur kesehatan gizi Wanita Usia Subur (WUS) adalah LILA (lingkar lengan atas).

Kedua adalah tercukupinya kebutuhan vitamin, termasuk tablet penambah darah. Ibu yang mengandung memiliki kebutuhan kadar hemoglobin yang lebih tinggi untuk pertumbuhan janin.[12] Oleh karena itu selain harus mengonsumsi makanan yang bergizi, Ibu yang sedang mengandung juga perlu meminum tablet tambah darah (TTD). Namun data di Yogyakarta menunjukkan bahwa Ibu mengandung yang mengonsumsi TTD masih sekitar 35 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meminum TTD belum menjadi suatu kebiasaan menjaga kesehatan di kalangan perempuan dewasa. Sebenarnya pola kebiasaan ini bisa ditumbuhkan sejak usia remaja. Namun, dari survey yang sama, diketahui bahwa hampir 45 persen remaja putri merasa tidak perlu meminum dan menghabiskan TTD yang diberikan oleh penyuluh kesehatan.

Ketiga, akses pada layanan kesehatan. Salah satu jenis layanan yang perlu diakses oleh Ibu yang mengandung adalah pemeriksaan kandungan. Melalui layanan ini Ibu akan mengetahui kondisi perkembangan janin secara berkala. Selain itu jika kondisi kesehatan mereka bermasalah, mereka juga akan mendapatkan saran dokter. Hal yang demikian akan mengurangi risiko kelahiran dengan berat badan rendah (BBLR).

Bagaimanapun, indikator yang tepat untuk mengukur stunting adalah panjang badar lahir. Di Yogyakarta sendiri, angka panjang badan lahir rendah (PBLR) tahun 2018 mencapai 27,6 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka PBLR nasional yang berada di titik 19,4 persen.

Selain pada masa kandungan, pencegahan stunting juga sangat krusial untuk bayi di bawah 2 tahun (baduta). Pada periode ini, baduta mengalami perkembangan tubuh yang sangat pesat. Dari ukuran panjang tubuh, bayi yang berusia satu tahun telah mengalami pertumbuhan rata-rata 1 cm per bulan. Dan pada usia 1 sampai 2 tahun rata-rata pertumbuhan panjang tubuhnya adalah 0,7 cm per bulan.[13] Inilah alasan utama mengapa pemberian nutrisi yang cukup serta menjaga kesehatan baduta sangat penting. Jika mereka kekurangan nutrisi atau terkena penyakit seperti Diare atau ISPA maka pertumbuhan tubuhnya akan terhambat. Kita mungkin sering mendengar kalau baduta yang sakit bobot tubuhnya akan langsung turun. Tapi, kita masih sangat jarang memperhatikan kalau baduta yang sakit dan kekurangan nutrisi akan mengganggu pertumbuhan panjang badan.

Untuk itu, beberapa faktor kunci untuk menjaga baduta terhindar dari stunting antara lain; pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping (MP) ASI saat bayi berusia 6 bulan, kebersihan lingkungan, akses layanan kesehatan serta pola pengasuhan. Dari sederet faktor tersebut, Yogyakarta mungkin telah memiliki layanan kesehatan yang mudah diakses. Namun data menyebutkan bahwa proporsi baduta yang mengonsumsi makanan beragam hanya 25,3 persen. Dengan kata lain para orang tua masih belum mengetahui kebutuhan nutrisi serta jenis-jenis makanan bergizi untuk bayi mereka.

Di samping itu, persoalan kebersihan lingkungan terutama dalam lingkup Rumah Tangga (RT) di Yogyakarta juga masih tampak menonjol. Misalnya, proporsi rumah tangga yang memiliki akses pada sarana air minum yang layak di Yogyakarta baru mencapai 53,3 persen. Hal ini akan membuat rumah tangga yang memiliki baduta berisiko terkena diare. Dan data menyebutkan bahwa 9,4 persen balita di Yogyakarta mengalami gejala diare.

Dalam rangka mendukung pemenuhan gizi balita, pemerintah pun membuat program pemberian makanan tambahan (PMT). Program ini diberikan kepada balita yang mengalami gangguan pertumbuhan panjang/tinggi atau berat tubuh. Program ini didistribusikan lewat Posyandu. Namun sayangnya sebagian besar jenis makanan tambahan yang diberikan adalah biskuit. Tentu hal ini memiliki dampak yang kecil terhadap kebutuhan gizi balita. Hasil survey menunjukkan bahwa alasan PMT tidak dihabiskan atau tidak tepat sasaran ada dua yaitu anak tidak mau dan dimakan oleh anggota rumah tangga (ART) lain.

Dari penjelasan di atas, kita telah membahas bahwa tren angka prevalensi stunting di Yogyakarta tampak fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan data dalam merepresentasikan populasi stunting. Kendati demikian, kewajiban pemerintah dalam menjalankan program penanganan dan pencegahan stunting tetap tidak berubah. Untuk itu pemerintah harus mulai merumuskan program intervensi stunting yang berkelanjutan. Artinya setiap program intervensi stunting harus didasarkan pada data dan memiliki mekanisme evaluasi yang akuntabel.

[1] Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024 (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2018).

[2] International Food Policy Research Institute, ‘Global Nutrition Report 2016: From Promise to Impact: Ending Malnutrition by 2030’, 2016.

[3] ‘Laporan Provinsi DI Yogyakarta Riskesdas 2018’ (Lembaga Penerbit Badan Litbangkes, 2019).

[4] Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia Tingkat Nasional, Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2021).

[5] Buku Saku Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 (Jakarta: Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2023).

[6] Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Di D.I. Yogyakarta (BPS Provinsi D.I. Yogyakarta) <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/174/2/proyeksi-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-d-i-yogyakarta-x-1000-2017-2025.html> [accessed 3 February 2023].

[7] Lihat Tania Murray Li, The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics (London: Duke University Press, 2007).

[8] Kathryn G Dewey and Khadija Begum, ‘Long‐term Consequences of Stunting in Early Life’, Maternal & Child Nutrition, 7 (2011), 5–18.

[9] Jewel Gausman, Rockli Kim, and SV Subramanian, ‘Stunting Trajectories from Post‐infancy to Adolescence in Ethiopia, India, Peru, and Vietnam’, Maternal & Child Nutrition, 15.4 (2019), e12835.

[10] Buku Saku Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

[11] Kemenkes, Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018 (Jakarta, 2018).

[12] Theresa O Scholl and Thomas Reilly, ‘Anemia, Iron and Pregnancy Outcome’, The Journal of Nutrition, 130.2 (2000), 443S-447S.

[13] Mercedes De Onis and others, ‘Measurement and Standardization Protocols for Anthropometry Used in the Construction of a New International Growth Reference’, Food and Nutrition Bulletin, 25.1 (2004), S27–36.